da Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM | 1 Mar 2022 | Storie

La mortalità materno-infantile rappresenta una grande sfida per il Mozambico e, ad aggravare la situazione, l’intensificarsi del cambiamento climatico causa sempre più spesso eventi catastrofici.

Massimiliano e Tatiana, attraverso la loro ricerca svolta con il CAM e UN-Habitat nelle province di Sofala e Manica e il loro progetto di tesi dal titolo “Too Far to Walk”, ci raccontano di come sia possibile avvicinare le donne gravide alle cure parentali e all’educazione sanitaria base attraverso strutture chiamate “Maternity waiting homes”.

Sono passati sei mesi dal nostro rientro dal Mozambico. I ricordi di questa esperienza tra i villaggi e le storie delle madri delle province di Sofala e Manica sono immortalati nelle fotografie, nei messaggi di amici e colleghi ma soprattutto nel nostro progetto di tesi, presentato alla commissione di laurea poco prima di Natale 2021.

La nostra ricerca si è costruita attorno al tema della Casa de Mãe-Espera (Maternity Waiting Home), una struttura indispensabile nelle aree rurali del Mozambico, nata con lo scopo di accorciare la distanza tra le madri prossime al parto e i centri di salute. Si tratta di un alloggio temporaneo, a pochi metri dai reparti di maternità, dove le donne hanno l’opportunità di passare le ultime settimane di gravidanza in compagnia di altre future mamme, giornalmente visitate dal personale sanitario, pronte ad avvicinarsi al momento del parto in sicurezza. Senza queste “case d’attesa”, la distanza che separa molte future madri dalla possibilità di effettuare un parto sicuro inizia a rappresentare un pericolo per la loro stessa salute e quella dei nascituri. Numerosi parti infatti avvengono lungo il cammino che le donne intraprendono quando arrivano le prime contrazioni, spesso sole, a piedi, indipendentemente dal momento della giornata, dal tempo o dal loro stato di salute. Le tradizioni locali tutt’oggi prediligono il parto in casa della famiglia della suocera, soprattutto nell’area centrale del Mozambico, dove il sistema unisce le famiglie seguendo le regole patriarcali. Ma le condizioni sanitarie non sempre sono sotto controllo e, in caso di complicazioni, i neonati e le donne, che spesso al primo figlio hanno 15 o 16 anni, rischiano di perdere la vita durante il parto.

Casa de mãe-espera di Guara Guara – Sofala (distretto di Buzi)

Tale situazione è ulteriormente esacerbata dal cambiamento climatico.

Infatti, la costa Mozambicana è fortemente vulnerabile ad eventi climatici estremi interessati da un costante aumento da inizio secolo. Forti venti e piogge si traducono in inondazioni e cicloni tropicali che si abbattono con furia su un sistema infrastrutturale, urbano ed agricolo già estremamente fragile, mettendo a rischio così la salute di milioni di persone.

Pertanto, nelle aree a rischio di catastrofi naturali, l’intervento strategico della Casa de Mãe-Espera non si limita a creare un riparo ma deve essere affrontato con un approccio resiliente, basato sull’utilizzo di soluzioni resistenti ai fenomeni climatici e fortemente radicate nella cultura locale, così da garantire un primo passo nella maternità sicuro e dignitoso.

Traendo ispirazione dal concetto di “distanza”, il titolo del nostro lavoro è “Too far to Walk”, letteralmente “troppo distante da raggiungere camminando”. Esso cerca di rappresentare il momento in cui le madri si vedono costrette a “scegliere” ove poter trovare rifugio e assistenza in uno dei momenti più delicati delle loro vite. Lo scopo del nostro studio, dunque, è stato quello di affrontare la complessa dinamica della mortalità materno infantile mirando ad una sensibilizzazione della problematica e alla proposta di un progetto pilota di Casas de Mãe-Espera resiliente. Non un modello o un prototipo, ma una soluzione che potesse fungere da punto base per ulteriori sviluppi, preservando gli elementi culturali dell’abitare e le tecniche costruttive locali.

Allineandoci al progetto governativo che dal 2009 promuove uno sviluppo della Casa de Mãe-Espera su tutto il territorio nazionale e al programma Safer Hospital di UNHabitat, supportati dal team CAM di Beira abbiamo costruito la nostra esperienza sull’analisi di 20 casi studio nelle province di Sofala e Manica, tra quelle più duramente colpite dai cicloni Idai (2019), Chalane (2020) ed Eloise (2021). Per ogni circostanza abbiamo parallelamente studiato gli ambiti più tecnici (tipologie costruttive, tratti caratteristici e patologie strutturali) e quelli più umani, parlando con decine di donne ospiti delle Casas de Mãe-Espera che, tramite brevi interviste, ci hanno aiutato a capire quali fossero le problematiche quotidiane da loro affrontate all’interno delle strutture. Ascoltare le loro storie, camminando tra i cocci di una parete crollata e le lamiere di un tetto sradicato dal vento, porta inevitabilmente a chiedersi che ruolo effettivamente si stia ricoprendo in questi contesti e quanto le nostre semplici incuranze verso l’ambiente a casa, possano riflettersi in eventi estremi dall’altra parte del mondo.

Intervista alle madri della Casa de Mãe-Espera di Muda Serração – Manica (distretto di Macate)

Progettare e costruire Casas de Mãe-Espera resilienti non vuol dire risolvere il problema della mortalità materno infantile, tema che risulta essere ancora oggi una grande sfida per i Paesi in via di Sviluppo come il Mozambico. Ad aggravare ulteriormente la situazione, nello scenario di ricostruzione post emergenza climatica questa struttura viene considerata come l’intervento di minor rilevanza, in particolar modo nelle aree più isolate, dove invece la sua presenza risulta fondamentale per la salute delle donne delle comunità rurali.

Consapevoli dunque che l’architettura non è il fine ma solo uno strumento, non il solo-non il primo, per promuovere uno sviluppo sostenibile delle comunità locali e sensibilizzare le parti più estranee alla tematica, abbiamo affrontato il progetto della Casa de Mãe-Espera ragionando sulle atmosfere dei singoli padiglioni, pensando allo spazio per le madri tenendo in considerazione i loro pancioni, il peso, le abitudini giornaliere. La scelta dei materiali è ricaduta su elementi a loro familiari, in stretto rapporto cromatico con le tonalità che colorano i paesaggi delle loro case. La sabbia e la terra, presenti nel suolo, negli edifici, nella polvere alzata dai venti sono indubbiamente gli elementi predominanti del territorio africano, uno di quei luoghi al quale ci si può ancora riferire con il termine naturale, in opposizione all’ambiente dei paesi occidentali che è ormai totalmente antropizzato. Ad un suolo completamente disegnato e cementificato, in Mozambico si oppone l’esclusiva azione della natura.

Strada per Zembe, Manica (distretto di Macate)

In conclusione, per confrontarsi con le infinite superfici orizzontali della campagna ed affrontare il tema della mortalità materno infantile, l’architettura da noi immaginata dovrebbe costruire degli “interni” capaci di misurarsi con i gesti e i comportamenti umani. Il promuovere una Casa de Mãe-Espera “scandalosamente bella” (Gino Strada) e degna all’interno delle strutture sanitarie, (solitamente il luogo in cui le persone, in particolare le donne, sono più vulnerabili) porterà più donne a fidarsi di un sistema a loro estraneo, a sentirsi assistite e protette. La crescita di un supporto concreto anche in campagna contribuirà a rallentare il flusso di migranti verso le città ormai sature. E lo sviluppo delle tecniche costruttive all’interno delle varie comunità condurrà infine al moltiplicarsi di spazi consapevoli, che abbiano senso per chi li abita.

Testo e foto di Massimiliano Piffer e Tatiana Levitskaya.

Per consultare il testo integrale, vi lasciamo i riferimenti con i lavori sui loro portali ISSUU:

da Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM | 29 Lug 2021 | Storie

Testimonianza di Massimiliano e Tatiana, in Mozambico per il loro progetto di ricerca, che ci raccontano impressioni, esperienze e spaccati di vita quotidiana dopo due mesi dal loro arrivo.

“Il Mozambico è una terra piena di fascino, di sorprese e di attesa.

Siamo arrivati qui, due mesi fa, con l’intenzione di parlare di resilienza, per applicarla nella ricostruzione dei centri di salute e raccontarla alla comunità. Oggi, seduti nell’ufficio di Beira o in missione nei distretti rurali della provincia, il Mozambico ci mostra la sua versione di resilienza. La straordinaria capacità delle persone di sorriderti sempre, di chiederti se hai bisogno di qualcosa e il saluto di chiunque subito seguito dalla domanda “como està?”. Le case in pao-a-piqué, i bairros informali in espansione, le baracche a bordo strada che vendono frutta, copertoni e saponette. Il tempo è dilatato. Si aspetta molto e sempre, dall’ordine in un bar ad una carta dal ministero della salute. Si aspetta l’ultimo minuto per aggiustare qualcosa, per risolvere un problema, spesso anche per agire. Nonostante ciò, nella vita di tutti i giorni la povertà e le ferite lasciate dalle innumerevoli catastrofi che hanno colpito i mozambicani, si spalleggiano alla naturale spinta a rialzarsi, a ri-adattarsi e a continuare.

Le case de mãe-espera

Dopo lunghe attese e innumerevoli cambi di programma anche la nostra ricerca si è delineata con resilienza. Il lavoro sui centri di salute si è focalizzato sulla caratteristica casa de mãe-espera, una struttura indispensabile nelle aree rurali per avvicinare le mamme in dolce attesa ai centri di salute, dove esperar (aspettare) in compagnia di altre mamme più esperte, un luogo in cui le cure di una levatrice permettono di partorire in sicurezza.

Il sistema delle case de mãe-espera è molto recente (2009), nato dalla necessità delle famiglie di salvaguardare il delicato momento del parto e ridurre la mortalità materno-infantile. Un contesto che purtroppo ancora ad oggi non dispone di linee guida precise, né dal punto di vista architettonico né da quello politico, in aggiunta ad una drastica mancanza di risorse economiche e numerose barriere culturali. La maggior parte di queste strutture vengono costruite con materiali tradizionali, localmente reperibili ed estremamente fragili nei confronti delle condizioni climatiche del paese, che stanno drasticamente cambiando negli ultimi anni. Tetti scoperti, camere costipate, ambienti surriscaldati e soffitti cadenti: sono le caratteristiche delle case de mãe-espera non solo della provincia di Sofala.

Abbiamo parlato con più di 30 mamme, chine sulle braci arrangiate a terra a mescolare le papinhas (acqua, farina e zucchero), sedute per terra sulla dibonde (espressione in dialetto ndau per dire “stuoie”) con i loro grossi pancioni all’ottavo o al nono mese. Mamme che non sanno cos’è l’architettura, che non ne conoscono i benefici e le bellezze perché intente ogni giorno a coltivare la terra per sopravvivere e nutrire le numerose famiglie, curare la casa, camminare per chilometri per procurarsi l’acqua. Per alcune la casa de mãe-espera dei centri di salute è un lusso. Un tetto sopra la testa e un pozzo a 3 metri dalla veranda dove prendere acqua per cucinare e per lavare le capulane non sempre sono presenti nel loro quotidiano. Negli sguardi delle donne immortalate nelle nostre foto si leggono mille domande, si chiedono chi siamo, cosa vogliamo, perché siamo lì. C’è tanta timidezza, sorridono voltandosi e coprendosi i volti quando, con il nostro portoghese sbilenco, le salutiamo e chiediamo di raccontarci la loro storia. La curiosità è tanta ma la disparità tra le nostre scarpe e le loro ciabattine infradito creano una grande barriera che in così pochi mesi è difficile abbattere.

Abbiamo parlato con più di 30 mamme, chine sulle braci arrangiate a terra a mescolare le papinhas (acqua, farina e zucchero), sedute per terra sulla dibonde (espressione in dialetto ndau per dire “stuoie”) con i loro grossi pancioni all’ottavo o al nono mese. Mamme che non sanno cos’è l’architettura, che non ne conoscono i benefici e le bellezze perché intente ogni giorno a coltivare la terra per sopravvivere e nutrire le numerose famiglie, curare la casa, camminare per chilometri per procurarsi l’acqua. Per alcune la casa de mãe-espera dei centri di salute è un lusso. Un tetto sopra la testa e un pozzo a 3 metri dalla veranda dove prendere acqua per cucinare e per lavare le capulane non sempre sono presenti nel loro quotidiano. Negli sguardi delle donne immortalate nelle nostre foto si leggono mille domande, si chiedono chi siamo, cosa vogliamo, perché siamo lì. C’è tanta timidezza, sorridono voltandosi e coprendosi i volti quando, con il nostro portoghese sbilenco, le salutiamo e chiediamo di raccontarci la loro storia. La curiosità è tanta ma la disparità tra le nostre scarpe e le loro ciabattine infradito creano una grande barriera che in così pochi mesi è difficile abbattere.

Ad ogni visita echeggia la più grande domanda della nostra esperienza qui in Mozambico: cos’è quindi l’architettura in Africa? Un eco dello stile coloniale modernizzato in linea con le antiche ville della città di Beira o una struttura minimale, puramente funzionale, che costruita con lo stretto necessario possa garantire l’indispensabile per sopravvivere?

Siamo qui con l’aiuto del CAM e in collaborazione con UNHABITAT per cercare l’inizio alle risposte a questa e a tante altre domande. Volevamo applicare la resilienza a questo fragile paese ma ora è il Mozambico ad insegnarci il suo vero significato.

Tre mesi in Mozambico

Tre mesi in Mozambico bastano per iniziare a blaterare il portoghese e qualche parolina in Ndau e Sena, provare la matapa, la xima e il pesce cucinato in tutti i modi possibili. Impari a muoverti in chopela, ad andare al mercato. In tre mesi puoi visitare Vilankulo e Ilha de Mozambique, fare un pranzo alla Lagoa, visitare il Parco di Gorongosa, macinare chilometri sulla spiaggia fino al villaggio dei pescatori. Puoi conoscere tante realtà che operano sul territorio mozambicano, associazioni, cooperanti internazionali e locali. Impari a leggere gli sguardi e le parole nascoste dietro le mascherine, a conoscere i tuoi colleghi e gli amici delle birrette al Biques. Impari la filosofia mozambicana del deixa ir, del lasciare andare, del non preoccuparti troppo (e non è sempre un bene).

Ma tre mesi non sono sufficienti per capire il Mozambico e la sua complessa mutevolezza, non bastano per avvicinarti veramente alle persone, conoscere le loro tradizioni, le molteplici realtà che circondano ogni famiglia, ogni quartiere, ogni paesaggio.

Se volete capire il Mozambico tre mesi non bastano. Ma per rimanerne affascinati sicuramente basta anche molto meno!“

Max e Tati

da Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM | 28 Giu 2021 | Progetti in Mozambico

Tetti che volano, muri che cadono, travi che si spezzano: è questa l’esperienza dei cicloni in Mozambico negli ultimi anni, racconta Mario Cardoso – Esperto Tecnico delle Infrastrutture del Distretto di Salute della Provincia di Sofala.

In che modo la Ricostruzione Resiliente può essere una risposta alle sfide imposte dalle calamità naturali?

La sicurezza parte dalle fondamenta, dalla tecnica – secondo Cardoso. Ma non dipende solo da essa. Fernando Ferreiro, architetto di UN – Habitat Mozambique sostiene che la ricostruzione resiliente sia una cultura da apprendere, perché è un problema che riguarda tutti.

Costruire la responsabilità collettiva è il presupposto imprescindibile per la sostenibilità nel lungo periodo, sulla quale si gioca – secondo Matias Culpa – l’efficacia del metodo della Ricostruzione Resiliente.

I lavori di riabilitazione dell’Ospedale di Nhaconjo sono iniziati il mese scorso. Nelle foto vi mostriamo i risultati della ricostruzione del primo e del quarto blocco dell’Ospedale.

da Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM | 24 Mag 2021 | Progetti in Mozambico

La ricostruzione resiliente non è soltanto un approccio, è anche un metodo. Un metodo che permette di costruire infrastrutture resistenti alle catastrofi naturali.

Il CAM ha organizzato in partenariato con UN-Habitat Mozambique e CUAMM la formazione “Ricostruzione post-catastrofe di strutture sanitarie resilienti e inclusive“ nell’ambito del progetto “Nhaconjo Resiliente: Riabilitazione del Centro Sanitario Urbano di Nhaconjo, a beneficio di donne, bambini e uomini colpiti dal ciclone Idai“, finanziato dall‘Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Maputo.

La formazione, che si è svolta il 10 maggio 2021 a Beira, ha avuto l‘obiettivo principale di rafforzare le capacità dei tecnici dei servizi distrettuali, delle ONG e dei partner sanitari in materia di miglioramento di (ri)costruzione, nonché di fornire input per la preparazione del settore sanitario nel contesto delle azioni di risposta ai cicloni Idai, Chalane ed Eloise che hanno colpito la provincia di Sofala tra gli anni 2019-2021.

Fernando Ferreiro, architetto di UN – Habitat Mozambique, ha ribadito alcuni aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione in un processo di ricostruzione resiliente:

- Un profilo delle minacce esistenti in Mozambico;

- La caratterizzazione dell’infrastruttura sanitaria e le principali sfide tecniche di fronte alle minacce naturali e al cambiamento climatico;

- Misure tecniche, dettagli costruttivi e qualità dei materiali;

- Salvaguardia sociale e questioni di genere.

Oltre alla parte teorica, è stata fatta una visita all’Ospedale Centrale di Nhaconjo che il CAM sta riabilitando: è stata l’occasione per mostrare in pratica tutte le misure tecniche resilienti utilizzate nella fase di riabilitazione.

La varietà dei partecipanti al seminario, come funzionari tecnici di alcune ONG e agenzie delle Nazioni Unite, rappresentanti di imprese di costruzione, rappresentanti della Direzione Provinciale della Salute (DPS), della Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici, delle Abitazioni e delle Risorse Idriche (DPOPHRH), partecipanti del Consiglio Comunale di Beira (CAB), studenti dell’UniZambeze hanno permesso di avere diversi punti di vista sulla (ri)costruzione post-disastro di strutture sanitarie resilienti e inclusive.

Diverse sfide sono state messe sul tavolo:

- la qualità e la disponibilità del materiale da costruzione e i problemi incontrati dai costruttori nell’effettuazione dei test, che in questo momento possono essere effettuati solo in laboratori situati a Maputo, con conseguenti difficoltà logistiche e costi elevati;

- la mancanza di fondi disponibili, sia per la costruzione di tutte le infrastrutture sanitarie di cui il paese ha bisogno, sia per la loro corretta manutenzione, che quando non viene effettuata favorisce l’usura in caso di disastri naturali;

- la mancanza di pianificazione e di priorità nella gestione dei fondi disponibili per una manutenzione/costruzione efficiente;

- i requisiti di alcuni donatori che sono difficili da soddisfare.

Si è anche discusso della responsabilità di garantire non solo la manutenzione delle infrastrutture, ma anche le attrezzature necessarie per l’assistenza sanitaria. Infine, è stata anche sottolineata l’importanza che le strutture sanitarie siano progettate per essere più inclusive per le donne anche perché, come è ben notato, sono i principali utenti. Allo stesso modo, devono essere accessibili alle persone con disabilità, fornendo esempi di soluzioni architettoniche a tal fine.

UN-Habitat si impegna a sviluppare un catalogo di misure tecniche per la (ri)costruzione di strutture sanitarie che possano essere approvate a livello di governo centrale. Il dialogo e lo studio effettuati durante questo seminario rappresentano un passo importante in questa direzione.

da Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM | 17 Feb 2021 | Progetti in Mozambico

In questo articolo le studentesse Roberta Giusti e Susanna Ottaviani del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trento hanno sintetizzato per noi la proposta progettuale realizzata nell’ambito del corso di Progettazione Integrata dell’Ambiente e degli Insediamenti tenuto dal professor Corrado Diamantini, all’interno del quale il CAM collabora dal 2017.

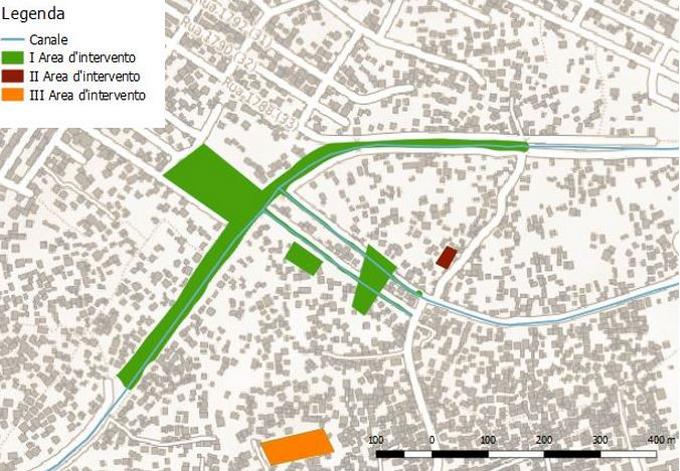

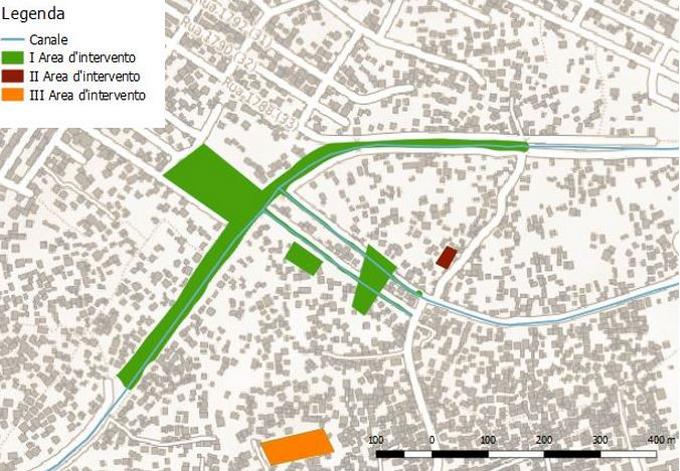

Obiettivo dell’esercitazione era proporre delle soluzioni alle criticità emerse a Beira in uno scenario di post emergenza conseguente al ciclone Idai. Oggetto dello studio, basato sui materiali e le informazioni per l’analisi di contesto fornite dal CAM, è il quartiere Macuti, uno dei più colpiti dai cicloni Idai ed Eloise.

La proposta, ancora embrionale, contiene alcune indicazioni interessanti che ci si augura vengano riprese da lavori successivi in modo da essere presentate alla Municipalità.

Il Mozambico è particolarmente sensibile ad eventi meteorici estremi, emblematici il ciclone Idai del marzo 2019 e il più recente ciclone Eloise. Sempre più spesso accade che i cicloni che si formano nell’Oceano Indiano entrino nel canale del Mozambico portando sulla lunga regione costiera pesanti e prolungate piogge, che riattivano le piane alluvionali createsi nel corso dei secoli dai nove grandi fiumi, tra cui lo Zambesi, che attraversano il Paese. La morfologia prettamente pianeggiante acuisce ulteriormente la vulnerabilità del territorio.

La città di Beira, in particolare, sorgendo in corrispondenza della foce del fiume Pungwe è stata duramente colpita dal ciclone Idai. Essa si estende su una zona costiera sabbiosa posizionata ad una quota altimetrica più elevata e su un entroterra costituito da terreno limo-argilloso che rende particolarmente difficoltoso il drenaggio dell’acqua.

IL QUARTIERE MACUTI

(Fonte: Beira Municipal Recovery and Resilience Plan)

L’esercitazione progettuale si è concentrata sul quartiere di Macuti a Beira, che dopo l’indipendenza del Mozambico ha conosciuto una notevole crescita demografica, la quale, tuttavia, non si è tradotta in un equilibrato sviluppo delle infrastrutture. Accanto all’impianto coloniale portoghese, infatti, si sono creati in maniera non pianificata diversi insediamenti spontanei detti comunemente informali. Se l’impianto urbanistico originale è costituito da un reticolo stradale geometrico, da edifici in muratura serviti da rete acquedottistica e fognaria, i quartieri informali appaiono ben differenti. La parte spontanea del quartiere in particolare, frutto di un processo di densificazione incontrollata che volge alla completa saturazione del suolo, presenta abitazioni costruite con materiali di risulta ed è completamente sprovvista di servizi così come di infrastrutture. La viabilità è diretta conseguenza di una distribuzione non pianificata delle costruzioni e pertanto subisce continue modifiche. Le strade sono sconnesse e impraticabili da mezzi pesanti atti a servizi di emergenza e alla raccolta dei rifiuti, i quali comunemente vengono scaricati nei canali di drenaggio ostruendoli. La rete di allontanamento delle acque meteoriche di Macuti è costituita da un canale principale, che separa l’insediamento informale dal quartiere di Chota, posto subito a nord, e da due secondari che vi confluiscono. L’intero sistema di drenaggio inoltre risente di forte stress quando il livello dell’oceano sale, impossibilitando lo scarico delle acque raccolte. Ciò comporta allagamenti e ristagni, conseguenti a piogge prolungate, che uniti alla mancanza di una rete fognaria favoriscono la diffusione di malattie.

LE PROPOSTE

E’ in questo contesto che sono state proposte delle soluzioni basate sul principio di resilienza capaci insieme di incrementare la capacità di contenimento e deflusso delle acque e di avviare il miglioramento delle condizioni economiche e sociali del quartiere informale, a partire dalla creazione di un asse di collegamento nord-sud tra il quartiere di Chota e la parte formale di Macuti. Vista l’alta densità di edifici, la mancanza di servizi e di aree verdi, si è individuata anche la necessità di creare degli spazi pubblici multifunzionali per facilitare la socialità. A tal proposito un ruolo centrale è stato ricoperto dalle infrastrutture verdi.

Aree d’interesse

Il primo luogo d’intervento, è la zona ai lati del canale principale e di quelli secondari, nella quale si propone la collocazione di una zona dedicata ai servizi. Al suo interno si snoda una percorso ciclabile che prosegue costeggiando i lati del canale principale. L’intera superficie sarà in prospettiva coperta da vegetazione. La presenza di alberi permette di creare zone ombreggiate che diventano luoghi di aggregazione, inoltre regola l’umidità al suolo, mitiga le ondate di calore e fornisce uno schermo all’inquinamento acustico. La realizzazione del percorso ciclabile lungo il canale interviene concomitantemente alla riqualificazione degli argini, per sgombrarli dai rifiuti e dagli arbusti che ostacolano il deflusso dell’acqua causando allagamenti.

Poiché la zona è soggetta a lunghi periodi di ristagno dell’acqua, accanto ai canali si sono predisposte delle grandi vasche di raccolta dell’acqua, il cui duplice obiettivo è di mitigare gli effetti delle piene e conseguentemente di limitare, oltre che i danni alle abitazioni, anche la proliferazione di agenti patogeni. Le aree individuate per la collocazione delle vasche sono attualmente zone degradate poste in leggera depressione, in cui vengono accumulati i rifiuti. Si prevedono pertanto dei punti di raccolta di tali rifiuti. Le vasche di raccolta dell’acqua poste nell’area verde di progetto e nelle zone limitrofe assumono la forma di canali comunicanti di ridotte dimensioni che in periodi piovosi possono essere attraversati da semplici camminamenti. Vasche e canali diventano occasione per la piantumazione di alberi in modo tale da trasformare un’area di maggior degrado in uno spazio frequentabile.

La seconda area d’intervento, che si trova in una posizione centrale all’ interno dell’area informale, prevede l‘inserimento di un mercato. Attualmente gli unici servizi commerciali sono collocati nella zona formale e pertanto sono poco accessibili ai residenti dell’insediamento spontaneo. In questo scenario si ritiene essenziale promuovere lo street trade, garantendogli uno spazio adeguato e stabile. Sono frequenti infatti le dinamiche di privatizzazione dello spazio pubblico il quale viene sottratto al commercio informale. Quest’ultimo è tuttavia una risorsa economica importante, non solo per l’offerta di lavoro, ma soprattutto per la vasta quantità di beni e servizi a basso costo che vi si trovano. Per la costruzione del mercato si prevede una struttura in muratura con pavimentazione rialzata e dotata di copertura. Al suo interno si collocano diversi stand mentre all’esterno si prevedono punti per la raccolta dei rifiuti e un’area adibita a parcheggio. Allo scopo di favorire la socialità anche in quest’area è previsto l’inserimento di zone alberate.

Come ultimo intervento si propone la creazione di un’area multifunzionale. Come per il primo intervento, questa nasce dalla necessità di creare uno spazio di condivisione, che possa servire i residenti dell’area ed essere anche un’attrattiva per gli abitanti della zona formale del quartiere. All’interno dell’area si collocano una zona attrezzata comprensiva di un campo da calcio, una zona per il commercio e un’altra per l’aggregazione. L’intera superficie alberata inoltre è attraversata da un percorso ciclabile.

Aree d’intervento

Si specifica che trattandosi di un’esercitazione, questa manca di un tratto essenziale della progettazione urbanistica, ovvero del confronto con la popolazione. Un approccio partecipativo permetterebbe di individuare con maggiore precisione le necessità legate al contesto, ma soprattutto innescherebbe delle dinamiche di coinvolgimento degli abitanti, considerate essenziali nelle fasi attuative dei progetti così come per la manutenzione futura delle opere proposte. Le idee emerse vogliono essere un punto di partenza e di riflessione per approfondimenti futuri che abbiano come obiettivo condiviso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di vita della popolazione di questo quartiere, pur mantenendone i tratti caratteristici che lo contraddistinguono.

Roberta Giusti e Susanna Ottaviani

Trento, gennaio 2021